14.11.25 – Vertiefende Analyse des IFH Köln

Fachkräftemangel bremst das „Recht auf Reparatur“

Eine vertiefende Analyse des IFH Köln, des Handelsverband Technik (BVT) und von Wertgarantie zum Arbeitsmarkt in Bezug auf das Recht auf Reparatur verdeutlicht die Bedeutung der Fachkräfte für den Erfolg der Richtlinie.

Mit der EU-Richtlinie „Recht auf Reparatur“, die spätestens bis zum 31. Juli 2026 in deutsches Recht überführt werden soll, verfolgt die Europäische Union ein ehrgeiziges Ziel: Elektroabfälle zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Doch schon die Ergebnisse der im Sommer 2025 im Auftrag des Handelsverband Technik (BVT) und des Spezialversicherers und Fachhandelspartners Wertgarantie vom IFH Köln durchgeführten Studie zeigten: Der personelle Mehraufwand, der durch das „Recht auf Reparatur“ erwartet wird, ist aus Sicht der Betriebe eine besonders große Herausforderung: 85 % der befragten Fachhändler erachten die Verfügbarkeit qualifizierter Reparaturfachkräfte als entscheidend, um der erwarteten steigenden Nachfrage nach kompetenten Reparaturen nachzukommen. Gleichzeitig befürchten 80 % eine weitere Verschärfung der ohnehin knappen Personal- und Zeitressourcen.

Die nun vorliegende vertiefende Analyse „Das Recht auf Reparatur: Der Arbeitsmarkt als Schlüsselfaktor für den Erfolg der neuen EU-Richtlinie“ wirft deshalb einen gesonderten Blick auf die Auswirkungen der EU-Richtlinie auf den Arbeitsmarkt aus Sicht der relevanten Akteure. Die Analyse ergänzt die Gesamtstudie, indem sie untersucht, welche arbeitsmarktbezogenen Effekte Stakeholder im Kontext des „Rechts auf Reparatur“ erwarten. Grundlage der Analyse sind Expertengespräche mit Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS), der Deutschen Industrie- und Handelskammer sowie der KRIX Academy. Ergänzend flossen Ergebnisse der Gesamtstudie ein.

Zurückhaltung bei personeller Aufstockung und erwartete Nachfrage führen zu Dilemma

Wie die Ergebnisse der Gesamtstudie aus dem Sommer bereits zeigten, herrscht im Fachhandel und seitens der Hersteller eine eher abwartende Haltung gegenüber der Einführung des „Rechts auf Reparatur“. So plant die Mehrheit der befragten Fachhandelsunternehmen (61 %) aktuell keine personellen Aufstockungen im Bereich Reparatur, nur ein Drittel (33 %) hat dies vor.

„Hier offenbart sich ein Dilemma, das auch von den befragten Experten in der vertiefenden Analyse angesprochen wird. So wird befürchtet, dass das Recht auf Reparatur zu scheitern droht, wenn zum offiziellen Start der EU-Richtlinie nicht genügend Kapazitäten bei Fachhandel und Herstellern vorhanden sind, um eine positive Erfahrung für Verbraucher zu gewährleisten“, erklärt Dr. Ralf Deckers, Bereichsleiter Strategic Insights & Analytics und Mitglied der Geschäftsleitung IFH Köln.

Fachkräftesituation wird als zentrale Herausforderung gesehen

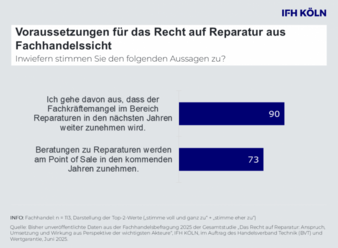

Acht von zehn der befragten Fachhändler (84 %) empfinden die Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal als sehr schwierig, beziehungsweise eher schwierig. Aus Sicht der Befragten erschweren insbesondere die hohen Lohnanforderungen in elektrotechnischen Berufen den freien Werkstätten und dem Fachhandel das Gewinnen geeigneten Personals. Hinzu kommt der demografische Wandel, der die Situation noch verschärft. So zeigt die Engpassanalyse der Agentur für Arbeit: Rund ein Viertel der Beschäftigten in elektrotechnischen Berufen sind um die 55 Jahre oder älter. Die große Mehrheit der befragten Fachhändler (90 %) in der Gesamtstudie erwarten daher einen weiterwachsenden Fachkräftemangel im Reparaturbereich.

„Das Recht auf Reparatur wird seine gewünschte Wirkung nur dann entfalten, wenn die erhöhte Nachfrage nach professionellen Reparaturen in den kommenden Jahren auch flächendeckend bedient werden kann. Jedoch zeigt sich bei qualifizierten Reparaturfachkräften bereits heute ein deutlicher Engpass“, so Konrad Lehmann, Wertgarantie-Vorstand. „Die gezielte Förderung der Aus- und Weiterbildung im Bereich Elektrotechnik ist nun dringend notwendig – auch um die Attraktivität des Berufes weiter zu steigern. So kann die Richtlinie dazu beitragen, das Reparaturvolumen im Sinne der Wertschöpfung wie auch des Umweltschutzes nachhaltig zu steigern.“

Niedrigschwellige und lohnunabhängige Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel

86 % der Befragten des Fachhandels sprechen sich dafür aus, die Aus- und Weiterbildung von Reparaturfachkräften weiter zu fördern, um den Engpässen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Experten schlagen diesbezüglich insbesondere Zertifikatslehrgänge und Praxistrainings vor, um dem Fachkräftemangel schnell und effektiv entgegenzutreten. Dabei müsse die körperliche Sicherheit sowohl der Techniker als auch der Verbraucher gewährleistet bleiben. Ergänzend könnten Reparaturdienstleister auch stärker auf lohnunabhängige Anreize rund um das Thema Work-Life-Balance setzen − beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle für Alleinerziehende − um Fachkräfte zu gewinnen.

„Mehr reparieren und damit Geräte länger nutzen ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Aber irgendjemand muss es machen und es gibt derzeit nicht genügend Fachkräfte, um ein wachsendes Reparaturvolumen zu bewältigen“, so Frank Schipper, Vorsitzender Handelsverband Technik (BVT). „Wenn wir das Recht auf Reparatur zu einem Erfolgsmodell machen wollen, brauchen wir für Reparaturbetriebe Unterstützung bei der Ausbildung, Abbau bürokratischer Hürden und eine wirtschaftliche Perspektive für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.“